说文解物 | 菩萨立像:“S”形身姿的千年独舞

发布时间:Jun 13, 2025 | 作者:

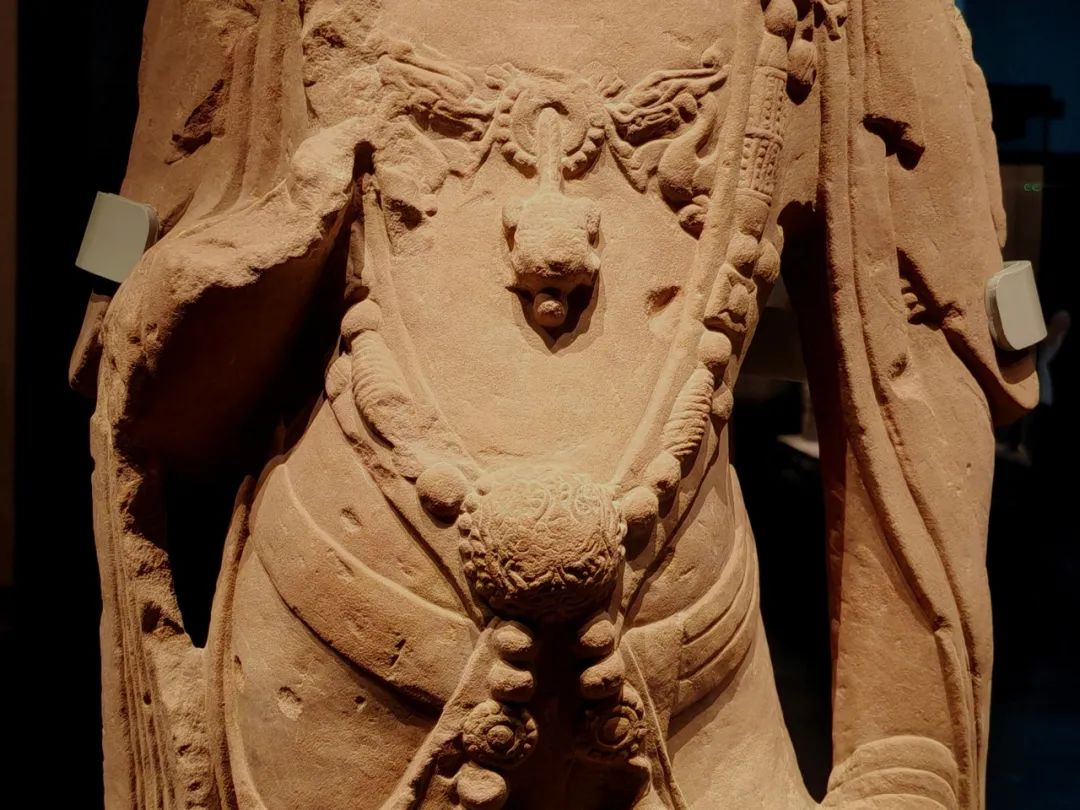

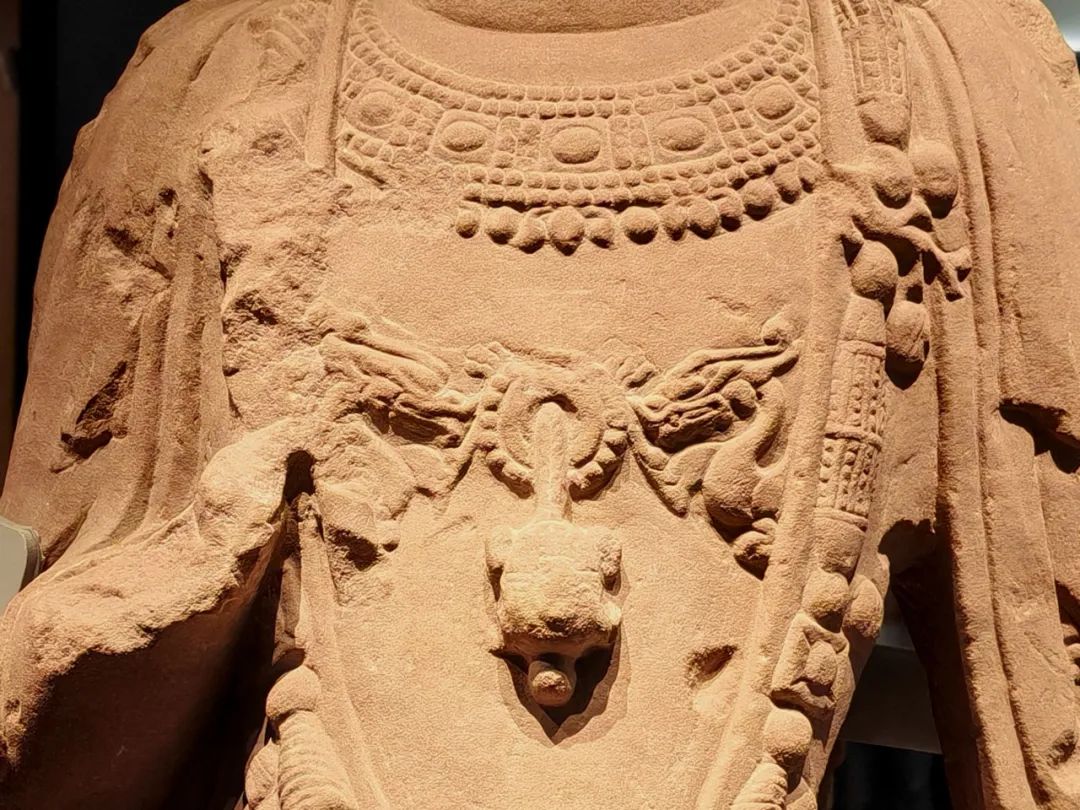

菩萨立像 说文解物 漫步至展厅中万佛寺造像前,一尊红砂石立像定会吸引您的目光——那曼妙婀娜的“S”形身姿翩若惊鸿,令人过目难忘。 周围造像或垂目结跏趺坐,或肃穆长身直立,为何唯有这尊佛像独树一帜?且让我们拂去历史尘埃,解密其背后的文化密码。 动态美学 “S”形身姿的千年独舞 宝瓶:从实用器 到信仰符号的升华 新因素:长安风 与蜀地魂的交融 参考文献: [1]袁曙光:《四川省博物馆藏万佛寺石刻造像整理简报》,《文物》2001年第10期。 [2]董华锋:《成都万佛寺出土“天和二年”铭菩萨像及相关问题研究》,《敦煌学辑刊》,2019年第2期。 推荐阅读 责编:吴晓燕 终审:谢丹 长按识别二维码|关注我们 点“推荐”,给我一颗小心心