说文解物 | 巫山大溪彩陶瓶:红衣黑彩背后的审美与智慧

发布时间:Mar 14, 2025 | 作者:

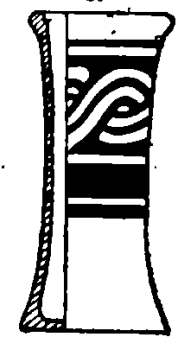

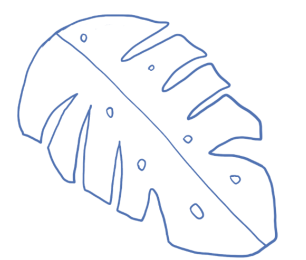

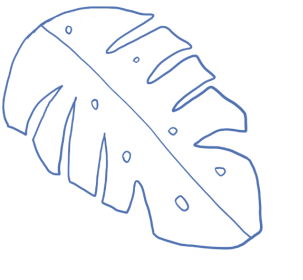

彩陶瓶 大溪文化,作为新石器时代晚期的重要文化遗存,以其独特的陶器艺术,向我们展示了先民的智慧与创造力。 今天,让我们聚焦重庆巫山大溪遗址中的一件典型器物——彩陶瓶,揭开它那笼罩在岁月尘埃下的神秘面纱,一同感受那份来自数千年前的艺术震撼。 大溪文化的璀璨明珠 彩陶瓶,出土于重庆巫山大溪遗址,一经面世,便以其独特的造型和精美的纹饰脱颖而出,成为这一考古宝库中璀璨夺目的明珠。 彩陶瓶 新石器时代 四川博物院藏 摄影:刘小龙 让我们来细细品鉴这件珍宝。它高17.7厘米,口径6.2厘米,底径8.3厘米,1975年巫山大溪遗址出土。采用细泥红陶精心制作而成。瓶身呈高筒形,腰部收束,唇口卷曲圆润,底部平实稳重,整体造型简洁而优美,线条流畅而富有韵律感,令人赏心悦目。 彩陶瓶线描图,图源《巫山大溪遗址第三次发掘》 更令人叹为观止的是,彩陶瓶表面施有红衣黑彩,色彩鲜艳,对比鲜明。器身中上部绘有平行线和绳索纹,线条流畅,构图巧妙,既体现了古人的审美情趣,又展示出非凡的艺术创造力。 文化与信仰的交融 作为新石器时代的文化使者,彩陶瓶不仅在日常生活中扮演着重要角色,还承载着丰富的文化内涵和审美观念。 绳索纹在大溪文化的众多器物上都有绘制,有学者称之为波浪纹,认为其源于波浪等自然景象。大溪先民们居住在瞿塘峡东端的长江南岸,渔猎是他们生计的重要一环。对江河深深的崇敬之情,化作瓶身上红黑交错的图案,仿佛水波荡漾时泛起的层层涟漪,带着无尽的动感与生命力。形似竹节的造型也与大溪遗址所处的自然环境息息相关,是古人对自然界无限崇敬和向往的鲜活展现,见证了那个时代的智慧与创造力。 精湛工艺背后的智慧 如此精美的彩陶瓶,大溪先民们是怎么制作出来的呢?依托器物内壁或口沿留下的加工修整痕迹,专家们还原了以彩陶瓶为代表的陶器的制作过程。首先,先民们需挑选陶土,经过反复澄滤,去除杂质,确保陶土的细腻和纯净。其次,凭借灵巧的双手和精湛的技艺,通过手工捏制或轮制成形,塑造出瓶身的基本形态后,进行高温焙烧。再次,对烧制成的陶瓶表面进行细致的打磨和修整,使其光滑如镜。最后,施以红衣黑彩,绘制出精美的纹饰。据推测,红彩的主要成分为氧化铁和氧化锰;黑彩的主要成分是氧化锰和氧化钙。 这一过程不仅考验着先民们的耐心和技艺,更体现了他们对美的无尽追求。得益于先民们高超的烧制技术和对色彩运用的独到见解,瓶上的红衣黑彩,历经千百年的风雨洗礼,依然鲜艳如初,向我们传递着那个时代的智慧和魅力。 玉,自古以来便是中华民族文化中的瑰宝,承载着深厚的历史底蕴与独特的审美情趣。下一期,我们将带您走近大溪遗址出土的一件珍稀玉器——人面形玉佩,一同探寻其背后的故事与魅力,敬请关注。 参考文献: [1] 四川省博物馆:《巫山大溪遗址第三次发掘》,《考古学报》1981年第4期。 [2] 卢德佩:《略谈大溪文化的彩陶》,《史前研究》1987年第3期。 [3] 陈文武、骆燕燕:《简析大溪文化彩陶艺术》,《三峡大学学报(人文社会科学版)》2005年第2期。 推荐阅读 责编:吴晓燕 终审:谢丹 长按识别二维码|关注我们

- 上一篇: 【图书馆VR视频展览】 | 书读完了——用有限的时间去享受无限的人生

- 下一篇: 当你从文物里看“她”