【印象荥经】严道铜山

发布时间:Mar 18, 2021 | 作者:

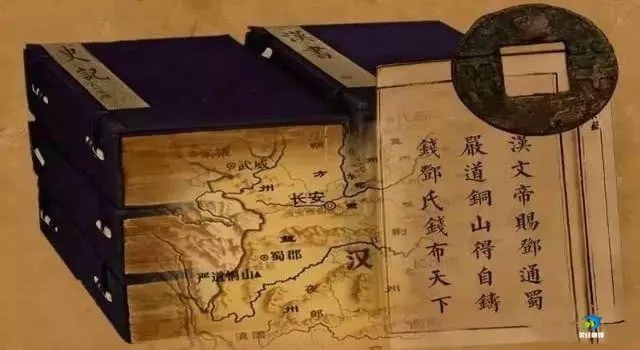

古时,荥经盛产铜。公元前六世纪时,这里便是开明王朝的冶铜基地,也是蜀国的铜器、牦牛、笮马贸易的中心。 公元前316年秦灭蜀国。为了从西南地区取得牦牛、笮马和铜冶资源,秦国从上郡(现陕北地区)迁来大批“严允” 羌人与当地人混居。一方面冶炼铜矿,开垦农耕,大兴商贸;另一方面,拓宽、夯实了从临邛(今邛崃市临邛镇)至荥经的道路,称为“严道”。公元前312年,秦惠文王置严道,隶属蜀郡。其异母弟樗里疾夺取汉中,因功受封于严道(今四川省荥经县),号为“严君”,蜀郡严道成为樗里疾的“食邑”之地。秦惠文除了加强中央对地方的军政管理外,更集中人力在严道铜山扩大开矿冶铜规模,为秦国称霸诸侯提供大量的优质铜料。 荥经出土的战国青铜罍、铜制兵器、成都矛 左右滑动查看更多 宝子山是巍巍铜山的一座山峰,史载为西汉邓通铸钱之地,被后人称为邓通城。《史记》卷一百二十五《佞幸列传》载:文帝“赐通巨万以十数,官至上大夫,更赐蜀严道铜山得自铸钱,‘邓氏钱’布天下……” 太史公巨笔太有雄健有力了,“佞幸”二字,把邓通定格在煌煌史册中,也把一个蒙恩创业的黄头郎牢牢钉在一根千年耻辱柱上。在历朝历代的皇帝中,汉文帝是排得上号的贤明君主,在他和他儿子的手上,开创了“文景之治”。但我一直不明白,这样的明君,为何做出如此荒唐之举?有龙阳之癖不说,居然对一个宠臣作出如此巨赏,给邓通一片矿山,让他自己冶铜铸钱,这可是开私家银行啊。大量的看官读到这段帝王糗事,都把它当做笑话,笑声响彻千年。我们相信,以秉直著称的司马迁肯定是具实而写的。但史书上的文字常常只呈现表象。史官的职责,只是记录,他不会掺杂个人的分析和判断,哪怕自己再慧眼如炬或者心思玲珑。读者的眼睛,想要穿透文字的缭乱,看清居庙堂之高的天子袍袖下龙腕的翻翻覆覆,实在太费力了。 邓通伺候文帝 刘恒是高祖刘邦第四子,二十四岁登基时,国家还没有从战争的阴影中喘息过来,朝廷没有铸币能力,流通的货币,是秦半两钱和吴王刘濞的私家铸钱。刘濞是刘邦次兄刘仲的儿子,因跟随刘邦平叛,击破英布军有功,被立为吴王,统辖三郡五十三城。吴地豫章郡产铜,吴王刘濞招徕众多亡命之徒偷偷冶铜铸钱,所铸钱流通汉境。吴地滨海地区产盐,吴王又煮海水为盐,贩卖到全国各地,获利颇丰。吴国由于经济富足,实力和资本日渐强大,境内不征赋钱,因而得域内黎民拥戴。铁血兵锋中走出的诸侯王,富可敌国的天潢贵胄,坐断吴越江山,骄悍霸气从刘濞骨子里咕嘟嘟外冒,对初登玉陛的刘恒不感冒。吴王太子刘贤入朝陪伴皇太子刘启,也常有倨傲之态。两人玩博戏时,吴太子在棋桌上态度不恭,太子气得拿棋盘砸对方,误将刘贤砸死。骄矜的刘濞内心愈加憎怒,从此不遵君臣礼节,甚至对天子的号令,也是置若罔闻。连每年入朝面圣的例礼,也称病不去了。 以仁著称的汉文帝,刘恒的江山并不稳固,好些藩王都虎视眈眈地盯着未央宫里的那尊王座。不过,谙熟黄老之术的年轻天子,定力不是一般的强,面对桀骜不驯的诸王,仅是隐忍着哂笑而过。日夜勤政之余,后宫玩乐的功夫也相当扎实。而且男女通吃,对那个善于摇船的西蜀黄头郎邓通恩宠有加。大把大把的金钱赏赐好像不过瘾,一念兴奋,干脆把严道铜山赏给邓通,让他自己铸钱,想要多少就铸多少。 汉文帝赐邓通严道铜山 邓通来严道冶铜铸钱的时间大约在公元前179-156年间。尽管坐拥铜山,但这个邓通并没有长期呆在严道,他还要留在皇宫里“媚上”哩。这个权宠新贵找到临邛卓王孙助其铸钱,卓氏是西川巨商,冶铜铁而富。卓王孙召集大量临邛子弟奔赴严道铜山,深挖矿坑洞,点燃小高炉,铜流滚滚,钱光闪闪 。邓通和卓王孙没有为富不仁,严格按照铸造的工艺流程,不偷工减料,铸造出的铜钱成色好、分量足,全体大汉子民都喜欢用,因此就有“邓氏钱,布天下”一说。宋代诗人李石也有诗云:“多少金钱布天下,不知更有邓通城”。 在颇善经营的卓王孙协助下,邓通的铸钱事业越做越红火,最后以严道为中心,发展出临邛、中江、乐山等地冶铜基地。现在,四川好些地方都有铜官山的地方,据说也是邓通当年铸钱之地。从临邛出发到各地从业的矿工、铜匠队伍遍及严道、乐山等地,好多终其一生都没有回乡,于是就在当地娶妻生子,世代繁衍。这,也是今天荥经、洪雅等地和邛崃口音相近的一个历史缘由。 司马迁《史记》有言:“通亦愿谨,不好外交”;“然邓通无他能,不能有所荐士,独自谨其身以媚上而已。”就是说邓通是个质朴、谨慎的人,他不善交际,也不与人结党,只懂得小心翼翼地侍奉恩主刘恒。事实也是如此,邓通铸造了大量钱币却没有自用,而是源源不断地运到都城长安,敬奉给皇上。刘恒手中阔气起来,就开始新一轮的垦荒、开矿、养军队……随着修生养息的政策效果的逐渐叠加,国库越渐丰盈,文景之治,似乎开始在历史视野中初见端倪。朝堂之上,汉家天子似乎有底气俯视丹墀了,也有勇气跟那些蠢蠢欲动的藩王们掰掰手腕了。 及至文帝驾崩,太子刘启登基。汉景帝采用晁错的《削藩策》,先后下诏削夺一些诸侯国的封地。削藩之举惹怒诸路王侯,引发了以刘濞为首的“七国之乱”。这次叛乱,从汉景帝三年(前154年)正月开始,到三月即被平息,七王皆薨。叛乱来得轰轰烈烈,也去得干干净净。西汉中央政权获得了绝对胜利。后世史家多赞的是汉景帝的天纵奇才,多谋善断。却未曾想,平叛如此顺利,削藩这般成功,都是汉文帝埋就了伏笔,而邓通,做了最好的棋子。 在政治上,汉文帝宠幸佞臣,赐邓通铜山铸币,这荒诞行径迷惑了刘濞等人的视线,贪图享乐的昏庸形象,让对手们放松了警惕,这为刘恒父子赢得了战略时空纵深;在经济上,它为汉廷中央获取了大量的战争物资储备,同时为未来的武力削藩积累下巨额财富。其手法巧妙含蓄、迂回曲折,符合文帝的隐忍风格,是千古明君雄韬伟略的又一力证。 邓通半两钱 兔死狗烹,鸟尽弓藏的手法,历来被帝王们玩得纯熟。削藩功毕,邓通这颗棋子,已经失去了存在的意义,于是……该邓通退场了。《史记•佞幸列传》继续写到:“……人有告邓通盗出徼外铸钱,遂竟案,尽没入邓通家,尚负责数巨万。” 《舆地纪胜》卷147雅州:邓通城“在荥经县北三十里,(汉)文帝尝赐(邓)通(以)严道铜山铸钱。又有饿死坑,亦通饿死之地也。”。 在荥经的市井传说里,晚年的邓通辗转回到严道。他的家乡在现在的洪雅县三宝镇芦溪河畔。秦时,这些地方属严道县辖地。邓通没有回家,来到严道铜山这个让他发迹的地方,靠乞讨以及周边乡民接济,潦倒残喘过活。一天,邓通下山,游走好几个村子,没有讨到一粒粮米,还被猛狗咬伤。傍黑时分,拖着疲惫之身回到山间茅屋,拿出火燧打火点灯,灯草无论如何也点不燃。一阵恶风吹进茅屋,灯盏刮翻在地。 “灯不燃,邓不生”,病饿交加的邓通一声喟叹,死在这座曾经让他风光无俩的宝子山上。不过这传说无据可证,邓通坟更无处可寻。唯有清代诗人王培荀有云:“邓通坟近铜山在,寒食无人挂纸钱。” 更有离奇的传闻,对于治罪邓通,汉景帝后来有了悔意,决定予以赦免。使者持皇帝诏书策马千里奔赴严道,来到与严道城隔河相望的一个山间台地上,恰好与进城通报邓通死讯的人相遇。诏赦未成人先死,使者打马归去。从此,这个地方就被叫做诏赦坪。 宝子山上至今尚存一些坑洞,山坡上还留有大量矿渣。乡民所言,这是当年邓通采矿炼铜时留下的遗迹,当地人图个吉利,称这些遗留物为“钱窝子”和“钱渣”。山顶四周低矮,地势相对开阔平坦,叫邓通城。 宝子山顶今有邓通庙,据说邓通饿死后被封为此方财神,当地百姓弄个小庙将其供奉,千百年香火不断,解放前还保存完好。“破四旧”时寺庙尽毁,铜像、铁像被熔掉。前些年,山下善男信女们出资,合力建成一个四合院式的邓通庙。那些散落在山坡上断头少胳膊的石像,又被供奉起来。时有香火缭绕,不过聊表乡人愿望而已。 邓通庙前,有个地宫,有说是山上的天然地穴,有说是邓通当年挖矿炼铜遗留的坑洞。地宫里有石泉,专供庙里饮用。泉小水少,三两瓢就见底,舀完后泉水继续从石缝中渗出,永无涸竭。 地宫泉眼也许就是一个天地隐喻:财欲如水,勤拿少取,则细水长流。 邓通以后,荥经的冶铜业一直绵延。清末民初,荥经尚有炼铜炉百余座。抗日战争时期,国民党政府曾在荥经设置“铜矿管理处”,专司铜矿开采。1939年,国民参政会参政员李璜与黄炎培来川康考察时,曾在《过荥经有感》一诗中云:“荥经煤铁旧知名,茶叶输边亦有声。天地无私民仍困,令人愧对邓通城。” 历经千年采掘,严道铜山矿源业已枯绝。群山依旧巍峙,蓊郁林木间,落叶和苔藓遮掩了荒径古道。也遮掩了丹青汉简上,关于这座山的陈年斑斓铜绿。