说文解物 | 青铜豆里看历史:品味古人的精致生活与礼仪文化

发布时间:2025-3-7 | 作者:

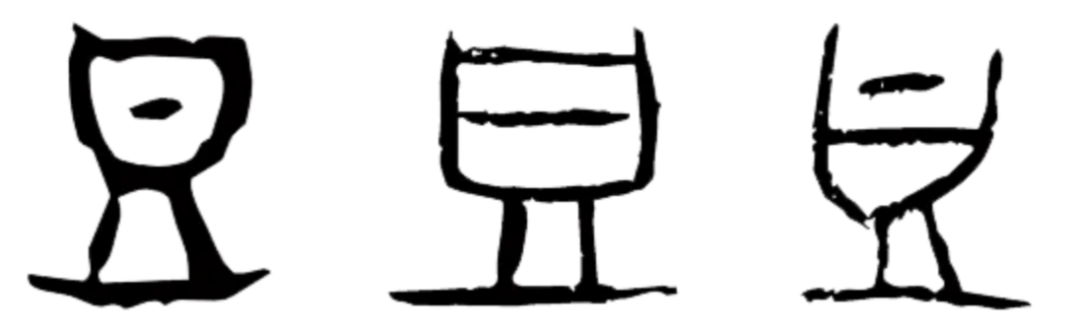

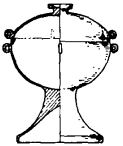

铜豆 战国 四川博物院藏 如果问你:知道“豆”是什么吗?你或许会不假思索地回答,是一种食物,黄豆、黑豆、绿豆…… 且慢,这里说的“豆”虽和食物有关,却并非指食物本身,而是一种用来盛放食物的古老精巧的器具,也是新都马家木椁墓中出土的珍贵青铜器之一。今天就让我们一同来探寻这“豆”的奥秘。 Part 01/ 字如其物,象形典范 “豆”长什么样呢?从汉字“豆”的字形中就能窥见一二。甲骨文的“豆”,宛如一个从侧面视角展现的高脚盘状器皿。 最下面的一横描绘的是圆形底盘,稳稳地承载着整个容器;往上是细长的圈足,支撑着豆身;接着是豆腹部分,形似盘装容器;中间的一小横,则像是盛放在豆腹内的食物;而最上面的一横,代表着豆的盖子,完美地盖在豆腹之上。 “豆”的甲骨文,图源“汉典网” 再来看新都马家木椁墓出土的青铜豆实物。该墓中共发掘出两件形制完全相同的青铜豆。这两件青铜豆口径为17.5厘米,腹深达8厘米,整体高度为17.3厘米。豆身为半球状,表面简洁素雅,未加任何装饰;底部为圜形,配以高挑的圈足,显得端庄而优雅。 豆顶盖为弧形设计,盖顶中央装有圈状捉手,方便使用者轻松开启。盖侧设有四环耳,与豆身四侧的环耳遥相呼应,便于握持和搬运。从侧面看去,其形状是不是和甲骨文“豆”字非常相似? 青铜豆线描图,图源《四川新都战国木椁墓》 Part 02/ 从盛食器到礼器的演变 豆,堪称最古老的器物之一,最早可追溯至商朝晚期。最初的豆器由土陶烧制而成,上盘下柄,底座稳固,形似现在常见的高脚果盘。 随着青铜器时代的到来,青铜豆应运而生。西周时期的青铜豆,在器形上仍保留着陶豆的特色,盘部浅腹大口。春秋以后,豆的形体发生了新的变化,带盖铜豆的出现,预示着铜豆实用性的进一步增强,盖子翻转过来还能作为盛放物品的容器,设计巧妙,独具匠心。 关于豆的用途,《说文》中有记载:“豆,古食肉之器也。从口,象形。”这表明豆原本是用来盛放肉类食物的器具。另据《诗·大雅·生民》中的描述:“卬盛于豆,于豆于登”,意为将祭品置于豆中后,手持豆器进献。毛亨在传注中解释道:“豆,荐葅(zū)醢(hǎi)也。”葅醢,即腌菜和肉酱。由此可见,豆这类器皿用途广泛,既可盛放肉食,也可用来盛装腌菜、肉酱等调味品;它既是日常生活中的实用盛食器具,也是祭祀时的重要礼器。 掀开盖子的铜豆 Part 03/ “明贵贱、辨等列”的权力象征 豆并非普通礼器,它代表着使用者的身份地位和等级权力,是“明贵贱、辨等列”的重要象征。《礼记·燕义》载:“俎豆……皆有等差,所以明贵贱也。”俎(zǔ),也是祭祀时常用的礼器之一,常与豆组合使用,《论语·卫灵公》有云:“俎豆之事则尝闻之矣 ”,何晏集解引孔安国注:“俎豆,礼器。” 对于不同等级贵族所使用的“豆”的数量,古代有着明确的规定。据《礼记·礼器》记载:“礼有以多为贵者……天子之豆二十有六,诸公十有六,诸侯十有二,上大夫八,下大夫六。”由此可见,这是一种以多为贵的礼仪,身份越尊贵,使用器具数量越多。 使用时,豆的数量有严格规定,豆的奇偶数也有讲究。据《礼记·郊特牲》记载:“鼎俎奇而笾豆偶,阴阳之义也。”即主要用来盛放肉食的鼎等器皿应为奇数,盛放果蔬或辅食的豆等器皿则须为偶数,这符合古人天人相应、阴阳调和的文化观念。无独有偶,新都马家木椁墓出土的鼎数量为5,豆的数量为2,正好契合了这一文化理念。 参考文献 [1]四川省博物馆、新都县文物管理所:《四川新都战国木椁墓》,《文物》1981年第6期。 [2]张翀:《商周时期青铜豆综合研究》,西北大学硕士学位论文,2006年5月。 [3]彭学斌、方刚:《试论重庆涪陵小田溪M12出土的青铜俎与豆》,《文物》2016年第9期。 快来留言区告诉我们 你还知道哪些古代青铜食器? 除了留言点赞最高1、2位的粉丝外 我们还会随机抽取一位粉丝 送出精美文创礼品1份 点赞排名截至2月12日16:00 推荐阅读 责编:吴晓燕 终审:谢丹 长按识别二维码|关注我们

有奖互动

- 上一篇: 【道地荥经】荥经红色地名—黄包寺

- 下一篇: 【夜读】信心比黄金更重要