卣罍簋钺錞钲匜……一口气全念对!

发布时间:Oct 11, 2024 | 作者:

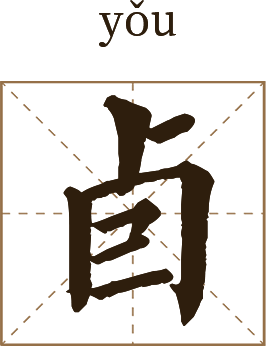

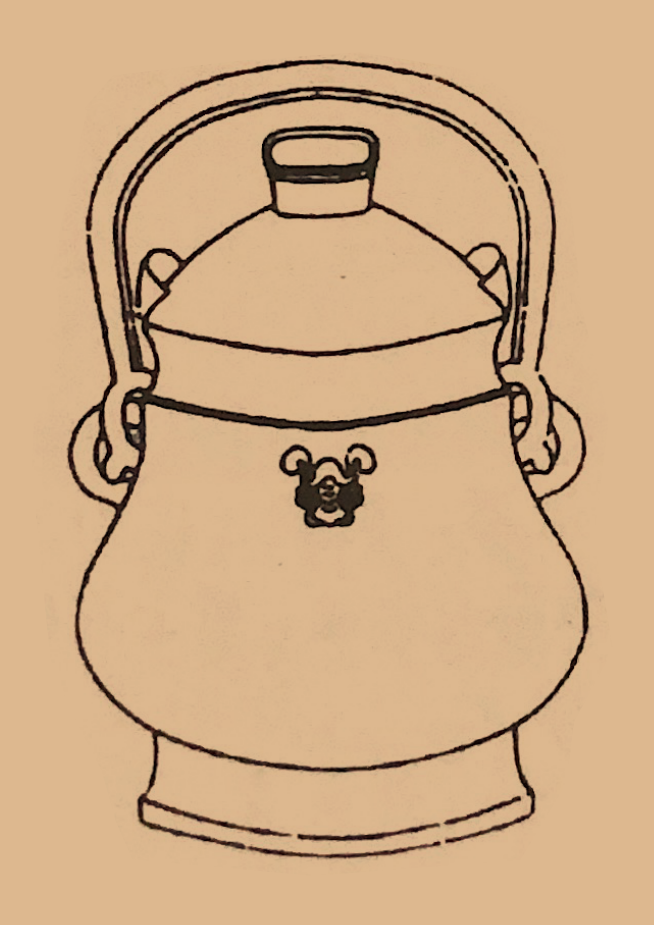

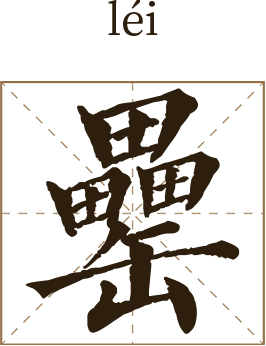

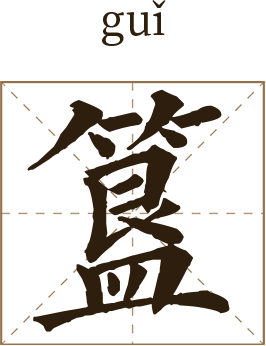

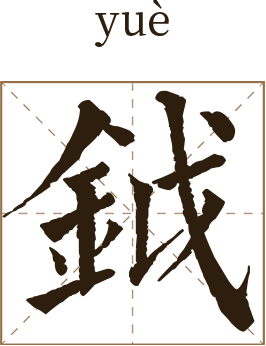

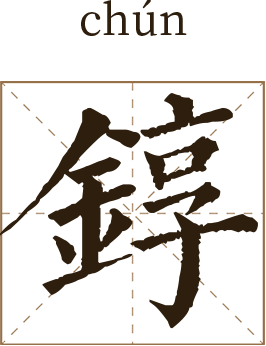

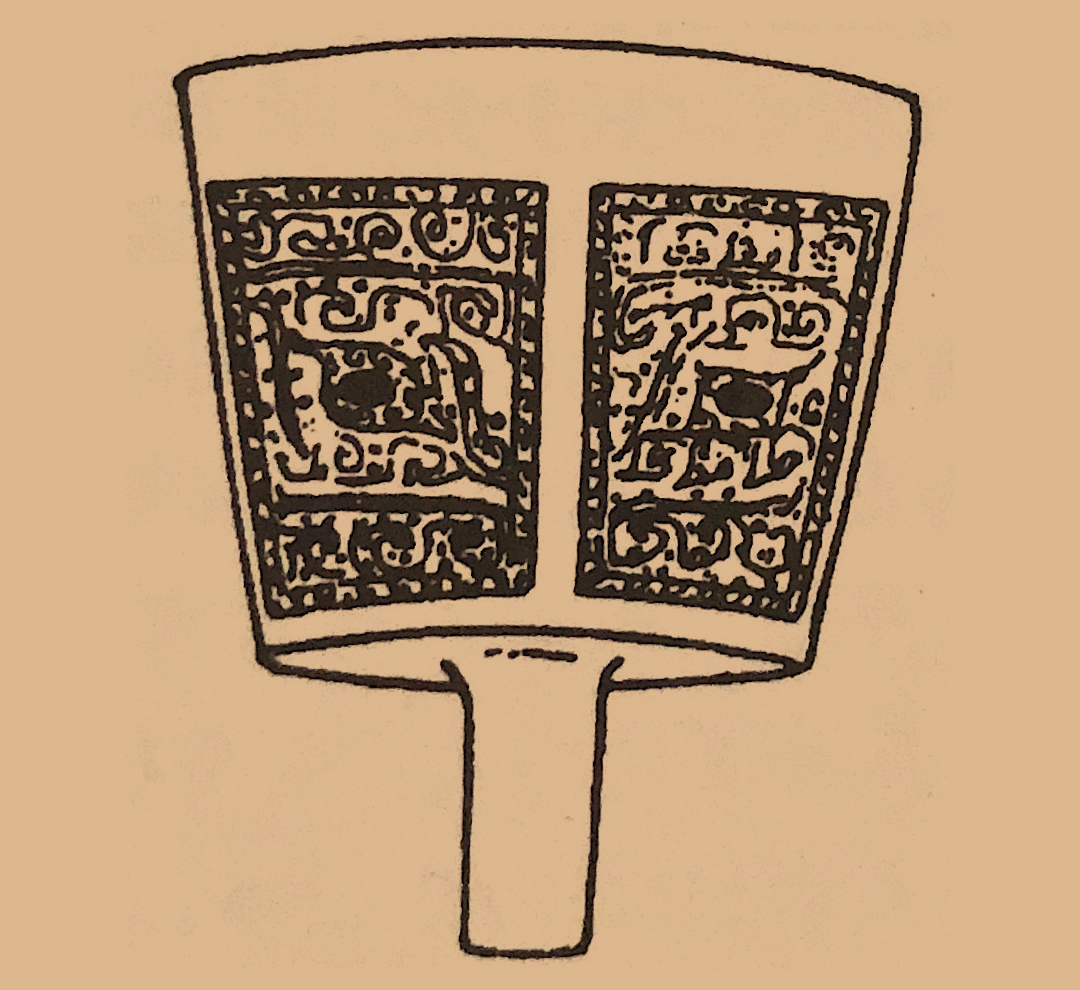

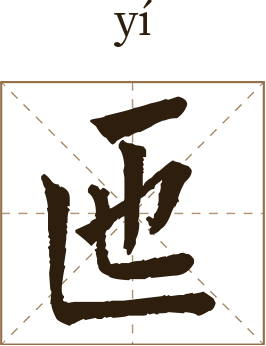

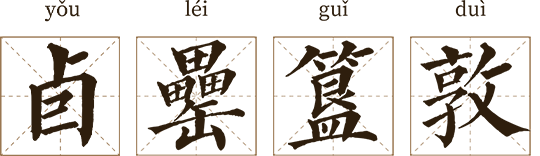

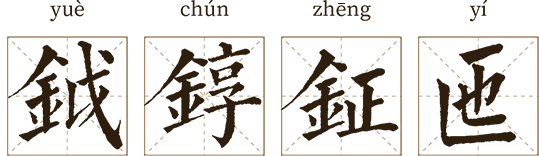

器以藏礼,夏至西周早期,以酒器为重,出现尊、罍、觯等形制多样,造型别致的各式酒器。 丰卣 西周 宝鸡周原博物院藏 摄影:张艳 目前在《雄关古道 经纬中华——大蜀道上的天地人与中国精神》特展 展出 卣,读 yǒu ,先秦时期重要的盛酒器之一,卣主要流行于商和西周,多作为随葬物出现在规格较高的墓葬中。 目前出土的青铜器中,没有自名为“卣”的器物,现在将这类器物统称为卣,沿袭了宋人的说法。 卣基本形制为敛口、深腹、圈足,有盖和提梁,盖上有钮。 丰卣,图源《常见文物生僻字小字典》 共性之外,不乏个性,器形多变的卣,集中展现了古人丰富的想象力和多元的审美观,腹部或圆或椭或方,也有作圆筒形、鸱鸮(chī xiāo)形或虎食人形。大家在博物院可能会看到各类造型不一、形态各异的卣~ 象首耳卷体夔纹铜罍 西周 四川博物院藏 目前在《雄关古道 经纬中华——大蜀道上的天地人与中国精神》特展 展出 罍,读 léi,古代大型酒器俱乐部成员,先民祈祷丰收、百战百胜或拜祭祖先等祭祀活动中的重要礼器之一。《周礼·春官宗伯》中规定“凡祭祀,社壝用大罍”(祭祀社稷神要用大罍),可见其地位尊崇。 罍最早出现在商朝晚期,盛行于西周和春秋,形制较单一,分方形和圆形两种,通常在一侧下方有供穿系用的鼻。 象首耳卷体夔纹铜罍局部 方形罍多为商代器,圆形罍商代和周代初期都有。自商而周,罍的形态发生了不小的变化,由瘦高变得矮粗,商人钟爱的神秘繁缛的纹饰图案渐少,趋于庄重素雅。 春秋中期,罍逐渐被瓿(bù)取代,但是罍并未绝迹,汉朝时仍能见到它的踪迹。 殷人重酒,周人重食,商代之后,青铜食器逐渐作为主角登上历史舞台。 作宝彝簋 西周 宝鸡周原博物院藏 摄影:张艳 目前在《雄关古道 经纬中华——大蜀道上的天地人与中国精神》特展 展出 簋,读 guǐ,祭祀、宴飨时盛放黍稷等粮食。新石器时代后期,已有陶簋,商周时期多为青铜簋。 商代早期,簋多为圆形、侈口、深腹、圈足;及至商代晚期,双耳簋开始增多。西周时,簋进入鼎盛期,出土数量多且形制日趋复杂,不止双耳圈足簋,还涌现了三足簋、四足簋和方座簋等等。战国后,簋开始衰落。 作为鼎簋制度的重要成员,簋常与鼎搭配使用,鼎为奇数,簋为偶数。周礼规定,天子用九鼎八簋,诸侯用七鼎六簋,卿大夫用五鼎四簋,士用三鼎二簋。 铜敦 战国 四川博物院藏 目前在“古代四川——先秦时期”常设展 展出 当多音字“敦”遇上青铜器,可能大部分人都念不对。 敦,读 duì,古代用来盛黍、稷、稻、粱等的大圆碗,流行于春秋战国时期,秦以后逐渐消失。 《尔雅·释丘》疏引《孝经纬》记载:“敦与簠(fǔ)、簋容受虽同,上下内外皆圆为异 ”。 敦,图源《常见文物生僻字小字典》 结合了鼎、簋基因的“敦”,由上下两个造型完全一样的深腹碗扣合而成,呈球状或椭圆状。上面的盖子,揭开后也可盛食,空间利用率一流。 “国之大事,在祀与戎”。兼具实用功能与礼制意义的青铜兵器,成就了刀锋上的魅力。 铜钺 战国 平武报恩寺博物馆藏 目前在《雄关古道 经纬中华——大蜀道上的天地人与中国精神》特展 展出 钺,读 yuè,同“戉”,材质多样,有石钺、玉钺、青铜钺等,始见于新石器时代,流行至西周时期,东周以后少见。 钺脱胎于砍伐工具斧头,《说文解字》中有记载:钺,大斧也,一名天戉。钺身一般比斧头宽且扁,多呈方形、月牙形。 平肩圆刃铜钺 战国 四川博物院藏 目前在“古代四川——先秦时期”常设展 展出 战斗中钺充当取胜利器,礼祀中又化身权力和威严的象征,商周时,是高级贵族才有的随葬品。 自古以来“礼”“乐”密不可分,所谓“礼非乐不履”,以青铜器为代表的钟类打击乐器,具有敬神、娱众等作用。 青铜虎钮錞于 战国 四川博物院藏 目前在《雄关古道 经纬中华——大蜀道上的天地人与中国精神》特展 展出 錞(读 chún)于,古代打击乐器,目前发现最早的錞于出现于春秋时期,盛行于汉代。 錞于看着像个圆筒,上大下小,腹内空空,顶上多有虎形提钮,供悬挂击打出声。它常与鼓配合使用,《周礼·地官·鼓人》也有“以金錞和鼓”一说。 根据提钮,錞于可大致分为无钮錞于、桥钮錞于、虎钮錞于和动物形钮錞于四类。 錞于,图源《常见文物生僻字小字典》 錞于使用范围广,覆盖面积大,长江流域及华南、西南地区都有发现,因为以巴人故地发现最为集中,它也被视为巴文化最具特征性的青铜乐器。 铜钲 战国 四川博物院藏 钲,读 zhēng,又称丁宁,打击乐器,用于庙堂、宴飨或指挥军阵,其外形狭长,鼓部短阔,击奏而鸣,声音清脆响亮。 钲,图源《常见文物生僻字小字典》 钲通行于商代晚期,西周晚期以后,流行于南方百越诸地。春秋中晚期的墓葬中,多次同时出土錞于与钲,可见当时钲常和鼓、錞于配合,指导作战节奏。 青铜水器作盥(guàn)洗之用,分注水、承水等不同功能。 匜,读 yí,盥手注水之器,从外形到用途都和水瓢很像,匜最早出现于西周中期,盛行于西周晚期,流行至战国。 匜,图源《常见文物生僻字小字典》 古人洗手讲究仪式感,《左传》中有记载:奉匜沃盥,指的就是商周时宴飨祭祀之前的洗手礼仪,匜和盘组成一套盥洗用具,上边匜负责浇水,下边盘负责接水,分工明确。 说了这么多 大家记住“卣罍簋敦钺錞钲匜” 怎么读了吗? 【观展提示】 展览名称:《雄关古道 经纬中华——大蜀道上的天地人与中国精神》 展览日期:2024年7月28日—2024年11月3日 展览地点:四川博物院临展1、2、3厅 观展时间:每周二至周日9:00-17:00(16:00停止入馆) 每周一闭馆(国家法定节假日除外) 温馨提示:四川博物院中秋节期间(9月15日-9月17日)正常对外开放 开放时段:9:00—17:00(16:00停止入场) 【有奖互动】 快来留言区告诉我们 哪个字最难解锁? 我们将为留言点赞最高1、2、5(代表川博地址青华路5号)的粉丝 每人送出《常见文物生僻字小字典》1本 +剑门关景区 门票2张(2024年12月31日前有效) 点赞排名截至9月18日16:00 推荐阅读 看展指南|《雄关古道 经纬中华——大蜀道上的天地人与中国精神》特展正式开展! 责编:刘骐恺 点“在看”给我一朵小黄花

![]()