青铜器“还颜记”

发布时间:2024-8-16 | 作者:

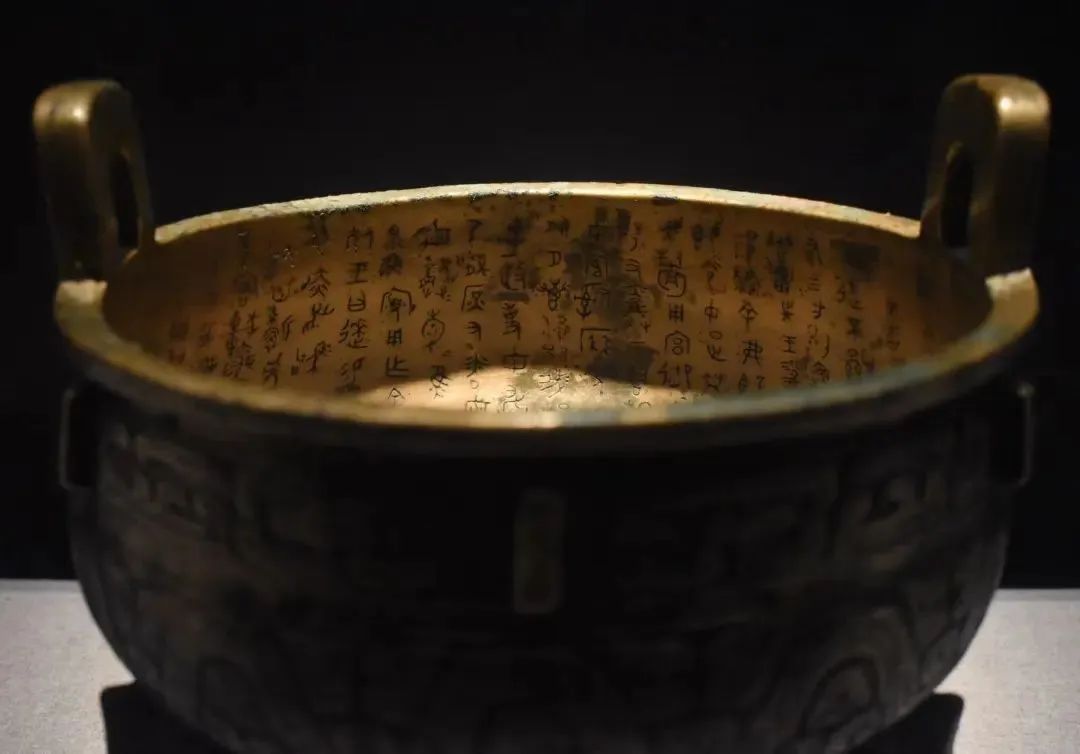

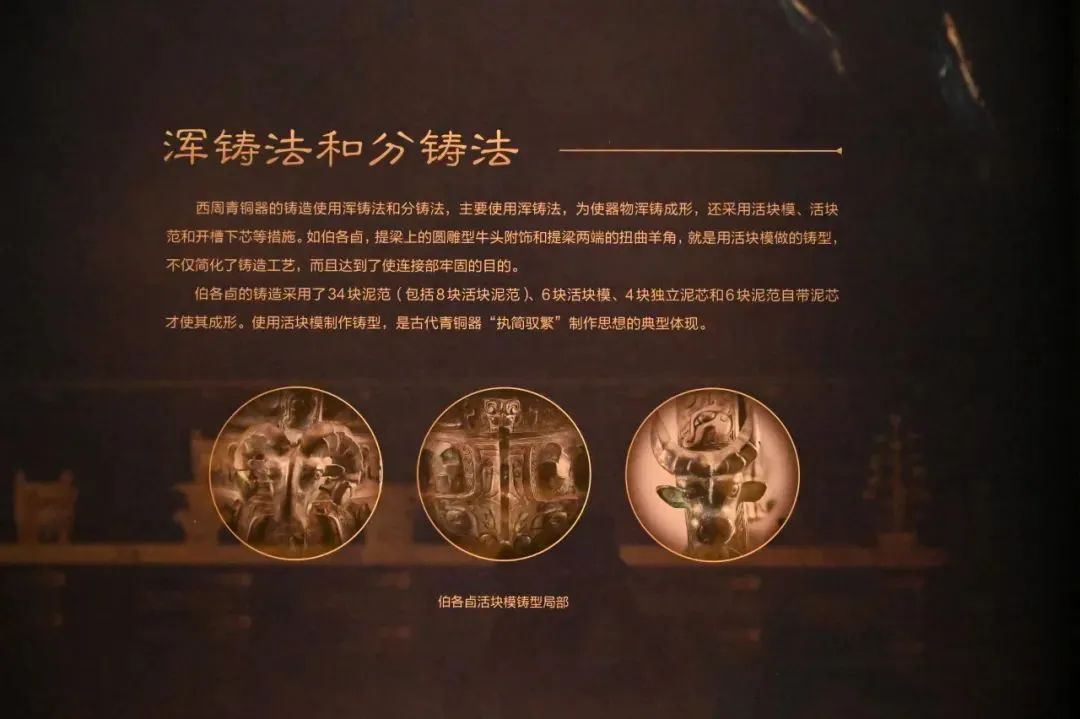

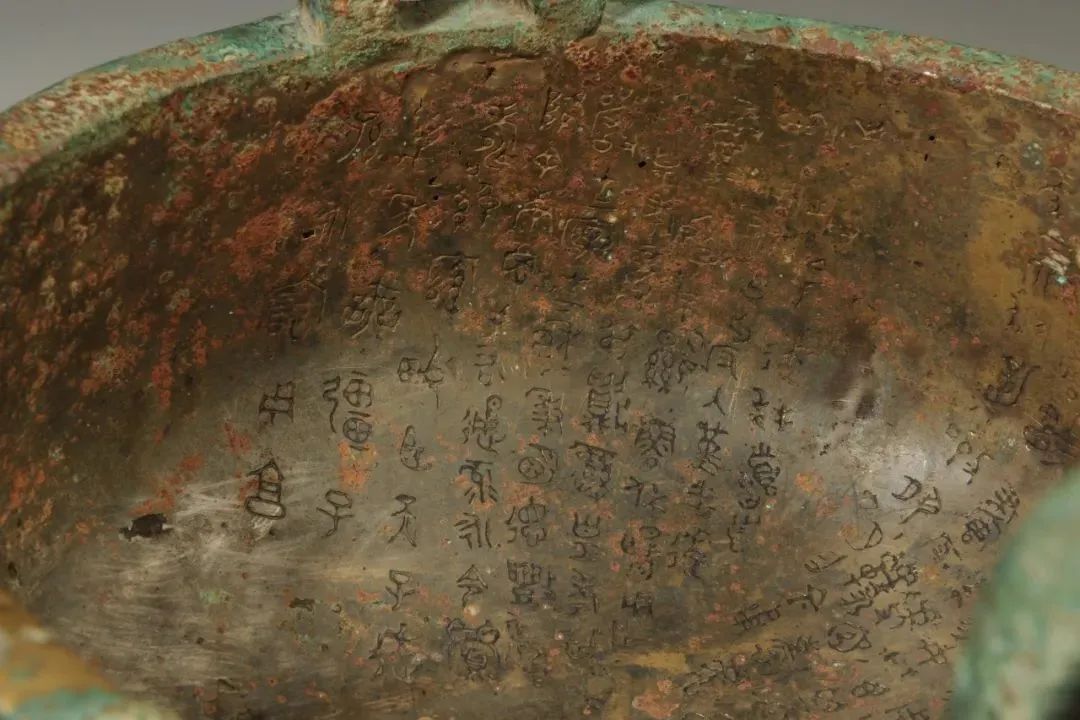

日前,“巧同造化——中国古代科技文物精华展”在上海奉贤博物馆开展,为观众了解中国古代科技文明提供一个窗口。此次展品中,来自陕西的青铜器四十三年逨鼎、青铜提梁卣等无疑成为观众聚焦的热点。那么,古人如何铸造一个金光闪闪的青铜器? 01 一模一范成阴阳 范铸法 “四十三年逨鼎”2003年出土于宝鸡市眉县杨家村一处窖藏,腹内壁有铭文29行,共318字。“逨”是青铜器主人的名字,器身铭文内容为一篇完整的册命辞,详细记录了约2800年前逨因治理林泽有功,被任命为“监察官”的过程和他的职责。 范铸法是我国古代青铜器的主要铸造方式,这件逨鼎也不例外,其三足之间的三角形范痕即是例证之一。 底部三组之间具范痕,呈三角形。 范铸法根据材质的不同可分为石范、陶范、金属范铸造,其中又以陶范为主流。铸造时,先要根据要铸造的器物形状制作一个陶模,然后在这个模外面翻一个范出来,范上刻花纹,保持相似器型但体量稍大于模,模与范之间留出要铸造器物的厚度,浇筑铜溶液于缝中,冷却后就可以得到一个与模形状相似的铜器了。 02 青铜铸造的典范 浑铸法与分铸法 西周伯各卣,出土于陕西宝鸡市竹园沟国墓地7号墓,有大小两件,与伯格尊共同组合成一套盛酒器,此次在奉博展出的为小件。因其在器内底和盖内壁铸由铭文“伯各作/宝尊彝”6 字,故称为“伯各卣”。其中的“伯各”是卣主人的名字,为弓鱼国一代国君。 整件青铜器以繁缛华丽的纹饰、高超精准的铸造技术见长。端庄典雅的造型,扣合紧密的器与盖,活动角度恰到好处的提梁,都得益于工匠娴熟、精湛的铸造技艺。伯各卣的提梁必须转动30°角,盖子才可以打开,酒才能装进去,这便是它的铸造奇特之处。 伯各卣实用活模块铸型局部 伯各卣的铸造采用了50块模范浇铸,其中包括34块泥范、6块活块模、4块独立泥芯和6块泥范自带泥芯才使其成形。使用活块模制作铸型,使得伯各卣提梁铸型制作工艺大为简化,是古代青铜器“执简驭繁”制作思想的典型体现。使大、小伯各卣两件器物的形态、纹饰、风格一致,则更不容易,如此复杂的工序,没有缜密的设计,没有熟练高超的铸造技术是根本不可能完成的,堪称青铜铸造的典范。 西周伯各卣,这个数千年前的精美盛酒器,展现了西周青铜铸造工艺的精湛,更让我们看见属于西周先民的科技与智慧。 03 古老神秘的光芒 如何变为青绿色 说起青铜器,离不开一个“金”字。“金石学”是中国考古学的前身,其中的“金”主要是指青铜器及其铭文,青铜器也被称为“吉金”。《说文解字》中解释“金”:“五色金也,黄为之长,久薶不生衣,百炼不轻”,“五色”即指白(白金,即银)、青(青金、即铅)、赤(赤金,即铜)、黑(黑金,即铁)、黄(即黄金),这里提到的赤金就是铜。青铜器在铸造之初并不是我们今天所看到的青绿色,而是闪闪发光的金黄色。 有研究按照合金比例复原铸造过青铜器(下图),其呈色仅受光洁度或表面氧化层的影响而呈现出橙黄发暗的色泽,是不是与我们今天看到的青铜器很不一样呢? 新铸造的青铜簋呈色 图源自董毅岩、苏荣誉:《商周青铜器呈色新探——三星堆青铜尊纹饰填朱复原例》 四十三年逨鼎上的锈蚀痕迹 我国古代青铜器大多为铜锡铅合金,因合金元素含量的不同,颜色在纯铜的淡桃红和锡铅的灰银白之间变化。商周青铜器多数含6%~20%的锡和低于8%的铅,呈色为橙黄色。 与当初金光灿灿的面貌不同,我们今天看到的青铜器呈色以青绿色为主,另外还有黑色、红色、蓝色等,这一方面是由于其本身的合金占比不同,另一方面是经过岁月洗礼不断发生氧化腐蚀作用的结果。 展厅中展出的这件四十三年逨鼎,不仅保留了部分金色的原色,其器身也有经过锈蚀产生的青绿色和橙红色锈迹,各种颜色交相辉映,泛出出古老神秘的光芒。 在“巧同造化”展厅,还有许多看似“寻常”却“科技含量”满满的文物,等待观众去发现。 来源 | 综合自奉贤博物馆 编辑 | 杨利娜 审核 | 屹夫