近日,电视剧《玫瑰的故事》热播。美丽的黄亦玫频频刷屏、引发热议。关于玫瑰,还有很多美妙的故事,比如这件来自五千年前的花瓣纹彩陶罐——

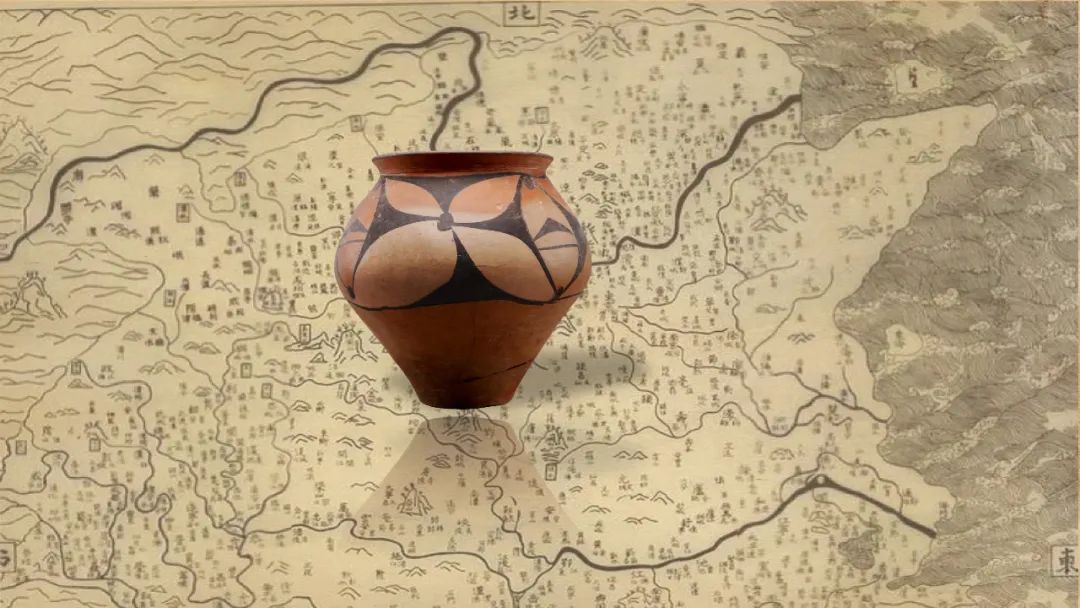

这件花瓣纹彩陶罐珍藏于渭南市博物馆。它红底黑彩,是仰韶文化庙底沟类型最具代表性的彩陶器之一,其纹饰也是中国彩陶中最具特色和最富魅力的图案之一。

器壁上大面积的花瓣纹,以圆点和弧边三角形相连缀,绕器壁呈二方连续排列,形成循环往复的效果。花瓣之间留有空白,虚实相间、动感十足;花瓣线条简洁流畅,清新明快、纹理优美。圆点、弧线、三角在器壁上巧妙布局,创造出了“花朵”这一美好形象。这朵“开在彩陶上的花”,不仅反映了远古先民的审美情趣以及对数学和几何知识的灵活运用,更反映出了远古人类高超的绘画技艺、超凡的想象力和卓越的创造力。与1956年出土于河南省陕县庙底沟的花瓣纹彩陶盆不同的是,渭南的花瓣纹彩陶罐花瓣之间多了几片纵向的“叶子”。为什么说它是叶子?设想,如果叶片上没有黑色的三角形,那么它更像一片纵向的花瓣。正是因为黑色的三角形,如一组对称的叶脉,将“花”与“叶”区分了开来。那这朵花瓣又如何确定是玫瑰呢?著名考古学家苏秉琦对植物学进行了考证,他认为,花瓣纹彩陶罐的花就是玫瑰,并证实了一个重要的源流:玫瑰最早发源于中国,原产地就在华山、华县一带,欧洲的玫瑰来源于18世纪的中国月季与西方蔷薇杂交后的产物。

庙底沟类型的纹饰多种多样,除了花瓣纹,还有圆点纹、鸟纹、豆荚纹等。那么,花瓣纹的特别之处在哪里呢?

寓意吉祥美好。无论是“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”,还是“唯有牡丹真国色,花开时节动京城”,抑或“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”,在中华传统文化里,花这一意象多象征吉祥美好,尤其是像花瓣纹彩陶罐上这种盛开的花瓣,颇具如火如荼、轰轰烈烈之感,富有繁花似锦、百花争妍之意。象征生存繁衍。花朵最大的作用不是供人观赏,而是繁殖后代。植物花开之后,紧接着便孕育果实,果实成熟即可收获。远古时期的先民通过对植物的观察和思考,感悟到了植物的花承载着延续生命的力量,因此他们将“花”作为符号画于陶器之上。这一行为寄托了他们孕育生命、繁衍人口、壮大种族的美好期望。铸就民族符号。古汉语里,“花”“华”同音,“华”的本义为“花”,金文中的“华”字就是花朵加上花蒂的样子。“华山玫瑰燕山龙,大青山下斝与瓮。汾河湾旁磬和鼓,夏商周及晋文公。”苏秉琦先生认为,诸如花瓣纹彩陶罐上的“华山玫瑰”这类花瓣纹彩图案,是华夏的象征符号。近代国学大师章太炎也认为,“中华”“华夏”之“华”即源于华山。另据史料记载,早在夏商周以前就有其他民族称中原地区的民族为“花族”,随着文字的产生和演变,“花族”逐渐变成后来的“华夏民族”。

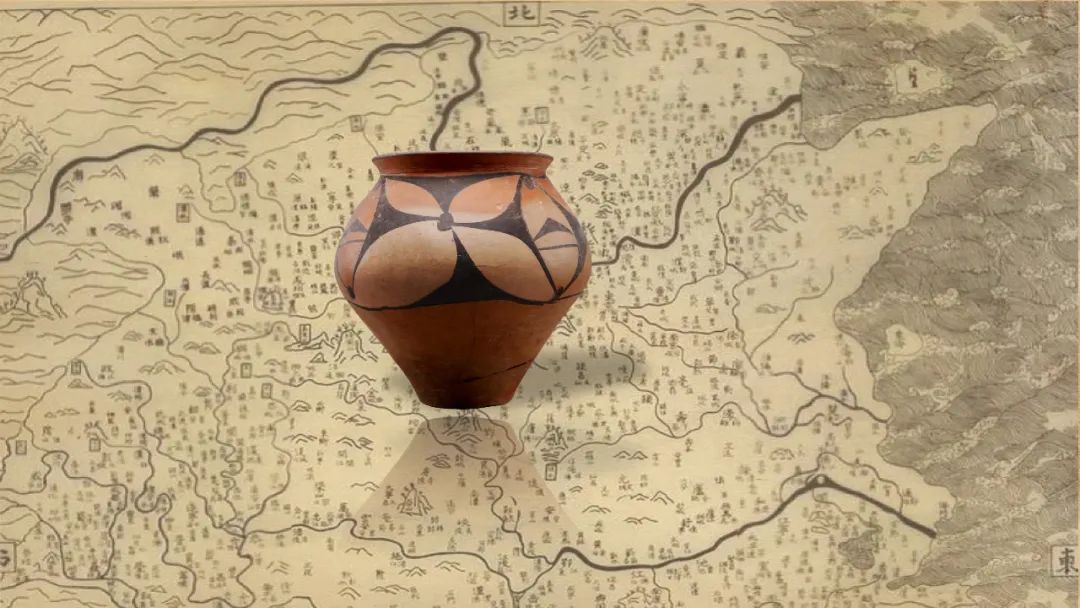

花瓣纹彩陶罐的花瓣中央,设置了一颗“圆心”,花瓣发于花心,花朵伸展开来。因其美观、灵动、传神,花瓣纹在当时相当流行,以华山及其周边地区为中心,逐渐向外渗透并扩大影响,波及范围北抵阴山、南至长江、东到大海、西达甘青,掀起中国史前波澜壮阔的艺术浪潮。视频来源:陕西历史博物馆

随着花卉纹的传播,庙底沟文化也正如自己所选定的文化符号一样,以陕晋豫交汇地带为花心,逐渐绽放在华夏大地上。庙底沟文化的人文观念和精神信仰被不同区域的先民所接受,并与周边文化不断碰撞、融合,逐步达成了一种“文化共识”,成就了中国历史上第一次文化大整合,从而形成了以中原地区华夏文明为中心的史前中国多元一体格局,为中华文明的形成奠定了坚实的基础。“此生无悔入华夏,来生愿在种花家。”国产动画片《那年那兔那些事儿》里,一群兔子代表的种花家从一穷二白,到最后在蓝星上占据一席之地,经历了无数艰险和磨砺。在网络上,经常可以看到网友取“谐音梗”,用“种花家”(中华家)代指中国,表达自己的民族自豪感。从花瓣纹彩陶罐来看,“种花家”也说得通,这朵“花”作为一种文化符号,种在了陶器上。这朵“花”,象征着华夏民族共同的精神标识,是中华儿女共同的精神家园,是可以凝聚人心、鼓舞士气的精神力量。

五千年前,花瓣纹彩陶罐物化了先民的心灵,传递出那个时代的精神,记录了那个时代伟大的功绩,为中华民族的形成发展发挥了重要作用。今天,在这盛世中华,它依旧焕发着耀眼夺目的光芒。习近平总书记强调:“文物和文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,是不可再生、不可替代的中华优秀文明资源。”灿若星辰的文物和文化遗产是中华文明的瑰宝,我们唯有真正读懂中国的过去,从文物和文化遗产中感悟中华民族的灿烂文化,提取中华民族共有的精神标识,是增强历史自觉、坚定文化自信、传承文化基因的源头活水和不二法门。经千折而不断,历百挠而恒新。这朵盛开在彩陶上的“华山玫瑰”虽已穿越千年风霜,依旧焕发出独特的光彩。